2025年5月25日

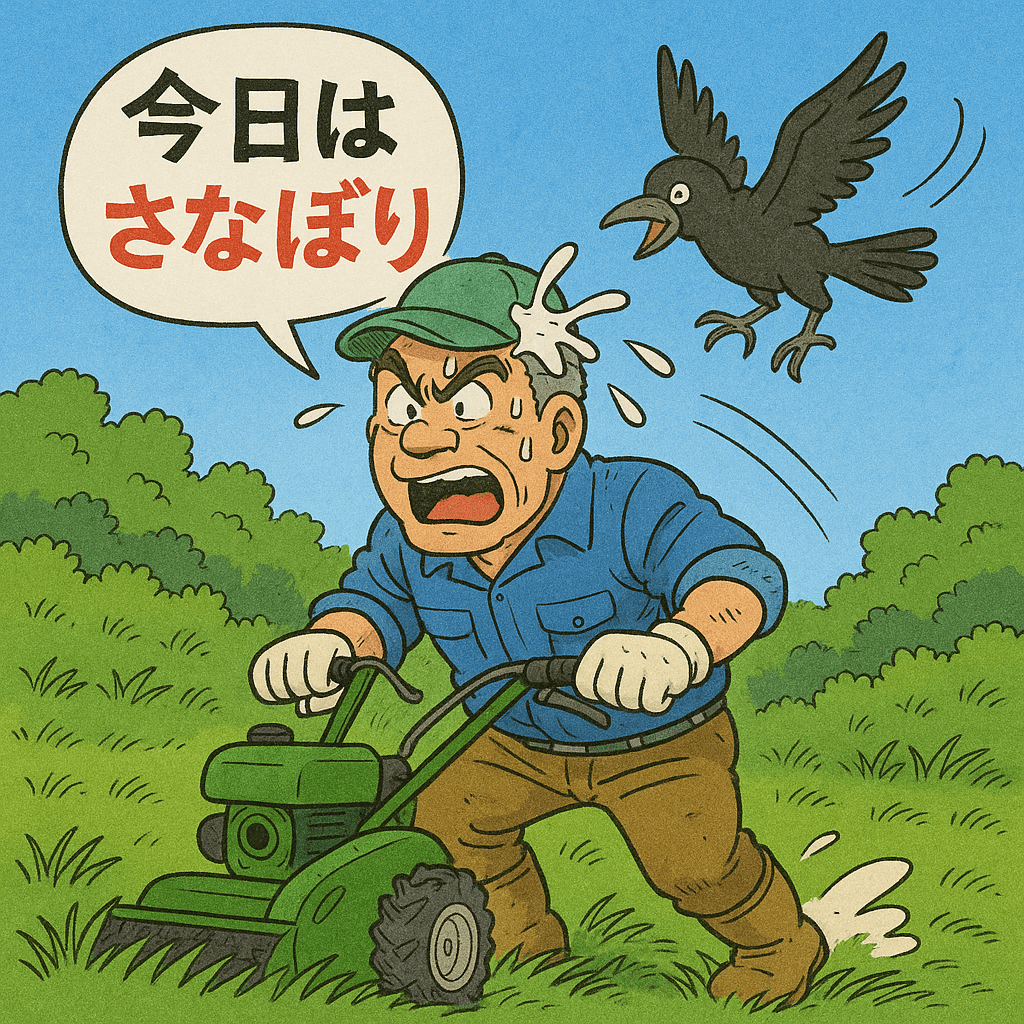

田植えが一段落したこの時期、雲原ではかつて「さなぼり」と呼ばれる節目がありました。泥にまみれた日々を終えて、みんなで美味いもんを囲み、笑って語らう。

そんな、たった一日のご褒美のような時間。

それは、身体だけでなく心を解放する“休耕日”でもありました。

そして、農区が音頭をとり、公民館が「歩こう会」という形でそれに応えてきたこともまた、地域の呼吸に沿った、自然な連携の姿だったように思います。

近年、「もうそんな風習はない」といった声も耳にします。(今日の寄合でも)

でも、風習というのはただの“形式”ではなく、人が何を大切にしてきたかの記憶です。

八幡講、お日待ち、夏祭り——

どれも、かつては「集落が一つの生き物として動く日」だった

- 八幡講は、神に集落の繁栄を祈る

- 夏祭りは、五穀豊穣と無病息災への願いが交差する祝祭

- お日待ちは、人が星や月に耳を澄ませる夜

どれも「やること」に意味があるのではなく、そこに集まる人と、交わされる言葉の中に価値があったはずです。

それを、「いまの時代に合わない」からと手放してしまえば、地域は“過去”として切り離されてしまいます。

最近では、決断力や突破力ばかりがもてはやされ、

「自分の判断で地域を変える」ことに誇りを持つような空気すら感じます。

でも、地域は一人の意志では動かない。

誰か一人の判断がどれだけ筋が通っているように見えても、

地域というのは、“一方的な正論ぽい言動”や“押しつけの判断”では動かないのです。

必要なのは、時間をかけた対話と、耳を澄ませて紡いできた合意の積み重ね。

面倒に見えるその過程こそが、地域を地域たらしめる土台なのだと思います。

思い返せば、かつて鬼童丸や桜御前のような、地域に根ざした人物の存在すら私たちは知らずに過ごしてきました。

だからこそ、いま目の前で失われていこうとする風習を、

「まぁいいか」で済ませてしまうことが、どれほど恥ずかしいことか、心に刻まなければなりません。

きっと今ごろ、先日京都新聞で連載された地域の偉人・西原亀三さんは、

奥さまの飛行機――「空のじゅうたん」のモデルかもしれないその翼に乗って、

天国の空からこの雲原を見下ろしながら、叫んでおられるような気がしてなりません。

「これでええのか、雲原よ」と。

一方で、今年19回目を迎える「雲原砂防イベント ドラム缶レース」ファイナルでは、

この節目をきっかけに、足元の暮らしや自然との関わりを、次の世代へつなごうとする姿勢が見られます。

失われていくものがある一方で、守ろう、語ろうとする動きもある。

その両方を見つめたとき、私たちに問われているのはきっと、“続ける意志”と“語る力”です。

次の100年に耐える地域をどう描くかは、いまを生きる私たち次第です。

その一歩は、忘れかけた記憶にもう一度、光をあてることから始まるのかもしれません。

コメントを残す